ホバーボード製作記

このページでは過去に学園祭の活動の1つとして行っていたホバーボードについて紹介します。

そもそもホバーボードって何?

そもそもホバーボードとはどのようなものかというと、スケートボードの進化版のようなもので

ローラーではなく、空気のなどの力で前進するスケートボードです。

最近では超電導などを使ったものもあるみたいですがこの記事では空気の力を利用してホバーボードを製作していきます。

過去にも理化部の活動の一環として2012年から2回、ホバーボードの製作を行ってきました。

ローラーではなく、空気のなどの力で前進するスケートボードです。

最近では超電導などを使ったものもあるみたいですがこの記事では空気の力を利用してホバーボードを製作していきます。

過去にも理化部の活動の一環として2012年から2回、ホバーボードの製作を行ってきました。

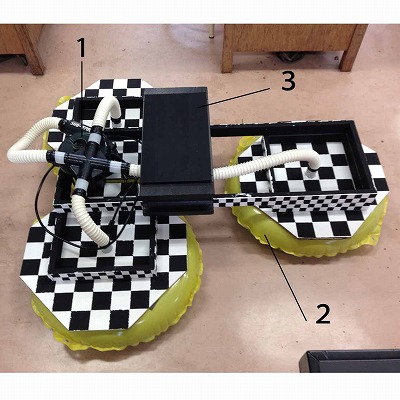

構造について

ここではホバーボードの構造について画像を用いて簡単に説明します。

- ブロワ:ホバーボードが浮くための動力源になります。

普通は落ち葉などを巻き上げる目的で使われています。 - スカート:ブロワから送った空気をここから排出します。

このスカートの作りはホバーボードが浮くかに大きく関わってくる部分です。 - イス:ここに人を乗せます。

作成目的(今回のねらい)

今回このホバーボード3号を製作する目的は次の2つになります。

- 1号機、2号機の課題であったバランス(乗りやすさ)の問題の克服

- 製作過程、実験によるデータ収集

1番についてですが、過去に製作したホバーボードは空気を出すスカートの数がそれぞれ違って

1号機はスケボーの形状を意識して2つ、2号機は安定性を重視して4つにしました。

なので今回はその中間であるスカートが3つであるものを製作することになりました。

1号機はスケボーの形状を意識して2つ、2号機は安定性を重視して4つにしました。

なので今回はその中間であるスカートが3つであるものを製作することになりました。

また1号機はどうだったか定かではありませんが2号機はイメージだけで作ったので

うまく浮かすことができませんでした。

うまく浮かすことができませんでした。

*今回3号機を製作するにあたって以下の書籍を参考にさせていただきました。

『理科おもしろ実験・ものづくり完全マニュアル』 東京書籍 pp,160〜164

『理科おもしろ実験・ものづくり完全マニュアル』 東京書籍 pp,160〜164

材料

| 材料 | 主な用途 |

|---|---|

| 木材 | ホバーボードの骨組みになります。 |

| ブロワ(SHB370-B) | 先述したようにエンジンになります。 |

| イレクタージョイント | 送風用 |

| ドレンホース | 送風用 |

| フィルムケース | 送風用 |

| 浮き輪(Φ=55cm) | スカート部分に使います。 |

| 釘 | 骨組みの補強 |

| L字の金具 | 骨組みの補強 |

| 木工用ボンド | 骨組みの補強 |

| 粘着テープ | 骨組みの補強 |

| ビニールテープ | 空気漏れ防止 |

| 養生テープ | 浮き輪の補強 |

| ペイントカラー(黒、白) | 塗装用 |

| マスキングテープ | 塗装用 |

| 発泡スチロールのブロック | イスの部分 |

製作工程

ここからは製作工程について記述していきます。

1.骨格の作成

今回製作するホバーボードの骨格は木材で作ることになりました。予算に限りがあるため

近くのホームセンターで売っていたアカマツの木材を使用しました。

木材を本体の設計図に合わせて切断していきます。

↑のこぎりとゴム手袋という不思議な組み合わせでで木を切っていく部員の構図

近くのホームセンターで売っていたアカマツの木材を使用しました。

木材を本体の設計図に合わせて切断していきます。

↑のこぎりとゴム手袋という不思議な組み合わせでで木を切っていく部員の構図

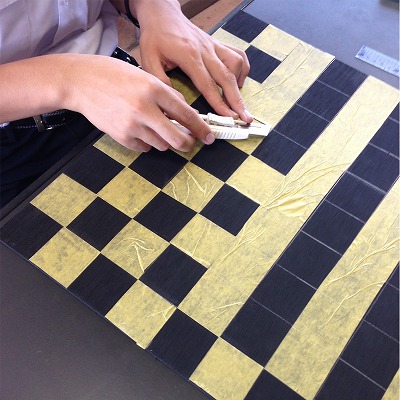

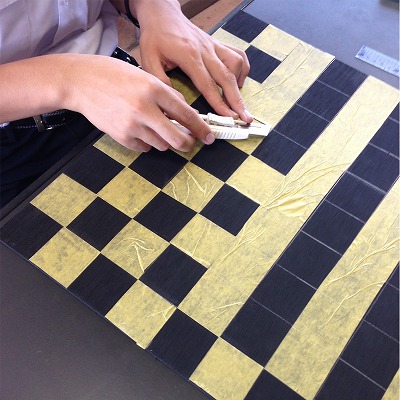

2.塗装

塗装の色はレースなどに使われる白黒のチェック柄に決めました。

まず全体をペイントカラーで黒く塗っていきます。

次にマスキングテープでチェック柄を作っていきます。

最後に全体に白色を塗ってテープをはがすときれいなチェック柄になります。

まず全体をペイントカラーで黒く塗っていきます。

次にマスキングテープでチェック柄を作っていきます。

最後に全体に白色を塗ってテープをはがすときれいなチェック柄になります。

3.組み立て

設計図に従って木材をボンドと釘を使って組み立てていきます。

スカート部分の角が危なそうだったので切断しました。

スカート部分の角が危なそうだったので切断しました。

4.スカート部分について

本当はタイヤチューブを使ったスカートを作りたかったのですが、予算をとっていなかったので

代わりにホームセンターで安く売りだされていた浮き輪を使うことにしました。

(普通浮き輪って1つ1000円弱くらいするのですが大体500円くらいで手に入れることができました。)

ただ浮き輪だと穴が開く心配があったので、床に触れる部分を養生テープや布テープで補強しました。

5.スカート(浮き輪)の取り付け

買ってきた浮き輪を本体に取り付けていきます。

最初は百均で買ってきた少し強力な粘着テープのみで接着したのですが試しに動かした結果、

隙間から空気が漏れていることが判明したので隙間の部分にシリコンを塗って隙間を埋めました。

最初は百均で買ってきた少し強力な粘着テープのみで接着したのですが試しに動かした結果、

隙間から空気が漏れていることが判明したので隙間の部分にシリコンを塗って隙間を埋めました。

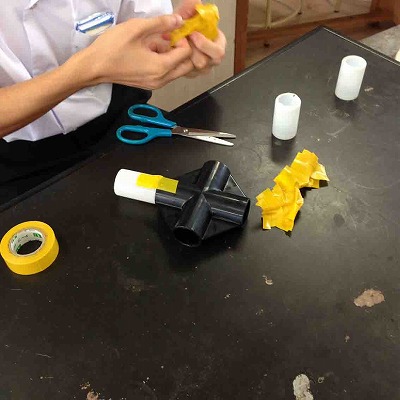

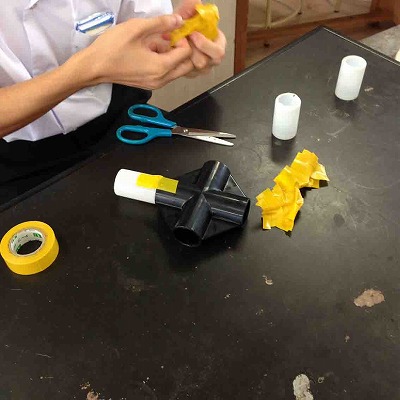

6.分岐チューブの作成

1つのブロワからそれぞれのスカートに空気を送るための分岐チューブを作成します。

ホームセンターで買ってきたイレクタージョイントで作ろうと思っていたのですが

実際に確認してみると4つの穴のうち2つが塞がっていたので、はんだこてで(無理矢理)穴をあけました。

穴をあけてジョイントにフィルムケースを取り付けます。

そしてこのジョイントにホームセンターなどで売っているドレンホースを取り付けます。

(最初のジョイントは十字型のものを使用していたのですが

左右のジョイントにうまく空気が流れてくれなかったのでL字型のジョイントに変更しました。)

ホームセンターで買ってきたイレクタージョイントで作ろうと思っていたのですが

実際に確認してみると4つの穴のうち2つが塞がっていたので、はんだこてで

穴をあけてジョイントにフィルムケースを取り付けます。

そしてこのジョイントにホームセンターなどで売っているドレンホースを取り付けます。

(最初のジョイントは十字型のものを使用していたのですが

左右のジョイントにうまく空気が流れてくれなかったのでL字型のジョイントに変更しました。)

7.イス

最初は余った木で椅子を組み立ててみたのですが、人が座るにはあまりにも強度が弱すぎたので

ひとまず発泡スチロールのブロックを使うことにしました。 (今は収穫かごを逆さにして使ってます。)

ひとまず発泡スチロールのブロックを使うことにしました。 (今は収穫かごを逆さにして使ってます。)

8.完成

完成。ひとまず形になりました。

問題点について

さてこれでホバーボード3号は一応無事完成したのですが、製作過程やテスト走行を通して

いくつかの問題が浮かび上がってきたのでそれらの問題に対して考察をしていきたいと思います。

いくつかの問題が浮かび上がってきたのでそれらの問題に対して考察をしていきたいと思います。

- ホバーボートのバランスの問題

- 何かしらの方法で泣かれる空気を均等にスカートに注ぎ込む。

- 各スカートごとにそれぞれブロワを直接取り付ける。

- ブロワの性能を上げる。

- ジョイント部分の固定強度不足

- 延長コードの管理方法

- 収納問題

上で先述したように学園祭の時までには何とかバランスを保てるように調整しましたが、それでも不安定な状態だったので

どのようにすれば安定して浮かすことができるのかということが、おそらく今後の課題の中で特に重要になってくると思います。

この問題に対しては・・・

どのようにすれば安定して浮かすことができるのかということが、おそらく今後の課題の中で特に重要になってくると思います。

この問題に対しては・・・

これら3つの方法が考えられます。おそらく2番目が明らかに楽ですが

3号機をそのまま使う場合はブロワを3つも使わないといけないので予算的に少し苦しいところがあります。

3号機をそのまま使う場合はブロワを3つも使わないといけないので予算的に少し苦しいところがあります。

一応ホースとジョイントの間は空気が漏れないようにビニールテープを巻いて固定したのですが

ブロワの圧力で頻繁に外れたためもう少し頑丈に固定する方法を考える必要があります。

ブロワの圧力で頻繁に外れたためもう少し頑丈に固定する方法を考える必要があります。

3号のブロワは有線なのでコンセントプラグからとる必要があるのですが、

ブロワのコードの長さは短くつないだ場合ほとんど動けないので長さ20mの延長コードを購入しました。

ただし巻取り部分がついてないので使っているうちによく絡まるという問題も発生しました。

したがって、どのようにしてこの20mのコードを取り扱うかが問題になります。

ブロワのコードの長さは短くつないだ場合ほとんど動けないので長さ20mの延長コードを購入しました。

ただし巻取り部分がついてないので使っているうちによく絡まるという問題も発生しました。

したがって、どのようにしてこの20mのコードを取り扱うかが問題になります。

ホバーボードが完成したことは良かったのですが本体の大きさが

私たちが予想していたサイズよりも大きくなってしまい本体を分解しないとしまう場所に入らなくなってしまいました。

次にホバーボードを製作する時は収納場所にも気を付けていきたいです。

私たちが予想していたサイズよりも大きくなってしまい本体を分解しないとしまう場所に入らなくなってしまいました。

次にホバーボードを製作する時は収納場所にも気を付けていきたいです。

オマケ:製作にかかった費用について

| 材料 | 金額(円) |

|---|---|

| 動力源(ブロワ) | 3000 |

| 骨格部分 | 600 |

| スカート部分 | 1600 |

| 送風部分 | 1000 |

| イス | 500 |

| 合計 | 6700 |

*学園祭までにかかった費用を参考にしています。

もともと部活にあったものを使っていたりブロワが安くすんでいたりするので

実際には1万円くらいになると思います。あとブロワは性能を上げると一気に値段も上がります。

理化部のホバーボードの歴史

そもそもどうしてこの部活がホバーボードを製作することになったのかというと、

部活の先輩であり、このサイトにもちょくちょく登場するM氏がこの部活でホバーボードを作成するきっかけになりました。

製作の理由は、某過去と未来を行き来する映画の中で主人公が空飛ぶスケボーに乗って街中を走り回るシーンがあるのですが、

「これを実際に作ってみたらおもしろいんじゃないか」ということで2012年にホバーボード1号(左図)が作られることになりました。

その後、2013年にホバーボード2号(右図)、2014年にはホバーボード3号が作られました。

部活の先輩であり、このサイトにもちょくちょく登場するM氏がこの部活でホバーボードを作成するきっかけになりました。

製作の理由は、某過去と未来を行き来する映画の中で主人公が空飛ぶスケボーに乗って街中を走り回るシーンがあるのですが、

「これを実際に作ってみたらおもしろいんじゃないか」ということで2012年にホバーボード1号(左図)が作られることになりました。

その後、2013年にホバーボード2号(右図)、2014年にはホバーボード3号が作られました。

|